Продукция ООО "МЗ "ПОТОК" включена в реестр Российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ № 719 от 17.07.2015г.

Правила эксплуатации оросительных систем с использованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники

Правила эксплуатации оросительных систем с использованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники. – М.: Минсельхоз РФ, НИИССВ «Прогресс», 2000 г.

Утверждены:

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

Разработаны:

Государственным унитарным предприятием Научно-исследовательский институт по сельскохозяйственному использованию сточных вод (НИИССВ) «Прогресс» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

«Правила…» подготовили:

к.т.н. Л.П.Овцов, к.т.н. В.В.Ивлев, к.с.‑х.н. В.А.Михеев, В.А.Никитин, д.т.н. А.И. Рязанцев, к.т.н. А.М. Буцыкин; к.т.н. А.Б.Юн, С.Н.Перепелкин, к.с.‑х.н. Л.Е.Кутепов, к.с.‑х.н. С.И.Мишин, к.т.н. В.С. Никитин, И.В. Щеголева, А.И. Кривошеин, А.Л. Яковлев, С.В. Спиридонова

Введение

Настоящие «Правила эксплуатации оросительных систем с использованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники» (в дальнейшем – «Правила …») разработаны на основе и в развитие нормативного документа ВНТП 01-98 «Оросительные системы с использованием сточных вод и животноводческих стоков», который устанавливает общие положения, цели, задачи и нормы технологического проектирования вновь строящихся и реконструируемых оросительных систем с использованием подготовленных бытовых, промышленных, смешанных сточных вод и животноводческих стоков, а также систему экологических критериев и ограничений в соответствии с природоохранным законодательством. Разработка такого документа необходима потому, что функционирование оросительной системы с использованием животноводческих стоков зависит не только от качества проектирования и строительства, но и в значительной степени от службы эксплуатации элементов этой системы.

В «Правилах …» отражены особенности структуры службы эксплуатации и работа ее звеньев при использовании только животноводческих стоков в орошаемом земледелии при распределении способом дождевания.

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила …» устанавливают особенности и требования к методам и средствам осуществления эксплуатации оросительных систем с использованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники.

1.2. Оросительная система с использованием животноводческих стоков с применением дождевальной техники (в дальнейшем – ОС) является специализированной мелиоративной системой, представляющей комплекс взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств, обеспечивающих создание оптимального водного, воздушного, теплового и питательного режимов на мелиорируемых землях, и предназначена для почвенной очистки, доочистки и утилизации подготовленных животноводческих стоков при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий методом дождевания.

1.3. В состав ОС могут входить сооружения и устройства искусственной или естественной очистки, подготовки и использования животноводческих стоков. Использование животноводческих стоков на орошение и удобрение является природоохранным и ресурсосберегающим мероприятием, обеспечивающим повышение продуктивности земель и экономию удобрений.

1.4. Эксплуатация ОС представляет собой комплекс технических, организационных и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих содержание в исправном состоянии оросительной сети, сооружений и оборудования, периодический их осмотр, проведение планово-предупредительных ремонтов, выявление и ликвидацию аварий, водораспределение, регулирование водного и питательного режима почв, руководство и контроль за подготовкой водопользователями оросительной сети и сооружений к работе в вегетационный период.

1.5. Граждане (физические лица) и юридические лица, которые эксплуатируют ОС, обязаны в соответствии со ст. 29 Федерального Закона «О мелиорации земель» содержать объекты ОС в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.

1.6. Содержание в исправном (надлежащем) состоянии ОС организуют в отношении:

· государственных оросительных систем специально – уполномоченные государственные органы в области мелиорации земель;

· оросительных систем, находящихся в муниципальной собственности, – органы местного самоуправления;

· мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, находящихся в собственности граждан (физических лиц) и юридических лиц, их собственники, – владельцы и пользователи.

1.7. «Правила …» предназначены: эксплуатационным организациям и учреждениям, имеющим оросительные системы с использованием животноводческих стоков; комитетам по охране окружающей природной среды и природопользования; работникам санитарно-эпидемиологического надзора и государственной ветеринарной службы; организациям, занимающимся разработкой проектов ОС.

1.8. Настоящие «Правила …» распространяются только на системы с использованием животноводческих стоков при внесении их с поливной водой способом дождевания.

1.9. Животноводческие стоки рассматриваются как разновидность жидких органических удобрений согласно ГОСТ 20.43.32-83 «Удобрения. Термины и определения».

1.10. Настоящие «Правила …» применяются при условии, что на стадии проектирования и строительства были соблюдены следующие требования:

- система подготовки животноводческих стоков соответствует выбранной поливной технике и насосным агрегатам, т.е. обеспечивается их защита от забивания твердыми частицами;

- узел смешивания животноводческих стоков с водой обеспечивает необходимую степень разбавления стоков;

- оросительная система имеет надежный водный источник;

- санитарно-защитные зоны соответствуют выбранной поливной технике;

- расходы поливной смеси и выбранные диаметры трубопроводов оросительной сети обеспечивают незаиливающий режим течения дисперсной жидкости;

- на территории ОС создана система экологического мониторинга и контроля за состоянием окружающей природной среды;

- проект ОС согласован с органами по регулированию использования и охраны вод, охраны природы, охраны рыбных запасов, административными и сельскохозяйственными органами, центрами санитарно-эпидемиологического надзора, территориальными гидрогеологическими организациями, государственной ветеринарной службой, землепользователями и землевладельцами.

1.11. Основными задачами эксплуатации ОС являются:

- содержание сооружений и механизмов в исправном (надлежащем) состоянии, принятие мер по предупреждению повреждения ОС и отдельных ее элементов;

- прием и распределение проектных объемов животноводческих стоков на полях в соответствии с установленными лимитами и графиками;

- ведение учета орошаемых земель, контроля за их агромелиоративным состоянием и техническим состоянием ОС;

- повышение технического уровня и работоспособности, совершенствование ОС;

- обеспечение постоянного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и экологического контроля за эксплуатацией ОС.

1.12. Система удаления, подготовки, транспортировки и хранения животноводческих стоков выполняется согласно документу [15].

1.13. Удельные экономические показатели по капитальным вложениям и стоимости выходной продукции комплекса определяются на стадии проектирования и строительства ОС.

1.14. Оптимизация и определение количества дождевальных машин определяется при проектировании ОС (Приложение 1).

1.15. Эффективность ОС определяется уровнем ее технической эксплуатации и соблюдением природоохранных требований.

2. Законодательные, нормативные и методические документы

При эксплуатации ОС следует руководствоваться действующим в Российской Федерации водным, земельным и природоохранным законодательством, требованиями ведомственных нормативных документов к эксплуатационным работам и мероприятиям, не предусмотренных настоящим документом, а также нижеследующими документами.

1. Ветеринарно-санитарные и гигиенические требования к устройству технологических линий удаления, обработки, обеззараживания и утилизации навоза, получаемого на животноводческих комплексах и фермах. – М.: Минсельхоз СССР, Минздрав СССР, 1979.

2. Ветеринарно-санитарные правила по использованию животноводческих стоков для орошения и удобрения пастбищ. – М.: Минсельхозпрод РФ, 1983.

3. ВНТП 01-98 «Оросительные системы с использованием сточных вод и животноводческих стоков». – М.: Минсельхозпрод РФ, 1998.

4. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г., № 167-ФЗ.

5. Временное методическое пособие по мониторингу мелиорированных земель в Российской Федерации. – М.: Минсельхозпрод РФ, 1991.

6. ГОСТ 17.3.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

7. ГОСТ 17.4.3.05-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения».

8. ГОСТ 20.43.32-83 «Удобрения. Термины и определения».

9. ГОСТ 26.07.44-84 (СТ 2705-80) «Жидкий навоз. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию».

10. ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

11. Закон РСФСР «Об охране окружающей среды» от 19 декабря 1991 г., № 2060-1 (с изм. и доп. от 21 февраля 1992 г. и 2 июня 1993 г.).

12. Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. (с изменениями от 28 апреля 1993 г.).

13. Методические рекомендации по изучению влияния животноводческих комплексов на окружающую среду. – М.: Минздрав СССР, 1981.

14. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства.

15. НТП-17-99 «Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета». – М.: Минсельхозпрод РФ, 1999.

16. Положение об охране подземных вод. – М.: Мингео СССР, 1995.

17. Пособие к ВНТП 01-98 «Оросительные системы с использованием сточных вод и животноводческих стоков». – М.: Минсельхозпрод РФ, 1998.

18. Пособие к СНиП 2.06.03-85 «Эксплуатация гидромелиоративных систем».

19. Пособие по эксплуатации ирригационных полей утилизации животноводческих стоков. – М.: Минсельхозпрод РФ, 1993.

20. Правила охраны поверхностных вод. – М.: Госкомприрода СССР, 1991.

21. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. – М.: Минсельхозпрод РФ, 1998.

22. Рекомендации по анализу сточных вод животноводческих комплексов. – М.: Минводхоз СССР, ВНПО «Прогресс», 1984.

23. Рекомендации по созданию инженерной службы эксплуатации внутрихозяйственной части оросительных систем в районных производственных объединениях «Полив». – Коломна: Минводхоз СССР, ВНПО «Радуга», 1982.

24. Рекомендации по техническому обслуживанию насосных станций. – Коломна: Минводхоз СССР, ВНПО «Радуга», 1979.

25. Рекомендации по эксплуатации внутрихозяйственных оросительных систем с групповой работой дождевальных машин «Фрегат». – Коломна: Минводхоз СССР, ВНПО «Радуга», 1980.

26. Руководство по организации инженерной службы эксплуатации внутрихозяйственных оросительных систем с применением дождевальной техники. – М.: Минводхоз СССР, 1984.

27. СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения».

28. СанПиН 6229-91 «Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве».

29. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

30. СНиП 2.06.05-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

31. Федеральный Закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16 июля 1998 г., № 101‑ФЗ.

32. Федеральный Закон «О мелиорации земель» от 10 января 1996 г., № 4‑ФЗ.

3. Основные термины и определения

|

Биологические пруды |

Искусственно созданные водоемы, предназначенные для биологической самоочистки и доочистки сточных вод, животноводческих стоков, поверхностного и дренажного стока |

|

Влагозарядковый полив |

Полив во вневегетационный период для создания к началу вегетации необходимых запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы |

|

Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения |

Сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения посредством систематического проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий |

|

Годовая норма внесения животноводческих стоков |

Общий объем животноводческих стоков, вносимый на 1 га для получения проектной урожайности сельскохозяйственных культур |

|

График гидромодуля (график поливов) |

Графическое представление режима орошения водой, смесью воды с животноводческими стоками или только стоками |

|

Деградация земель сельскохозяйственного назначения |

Ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и антропогенного воздействий |

|

Дезодорация |

Удаление неприятно пахнущих веществ |

|

Животноводческие стоки |

Жидкая часть навозных стоков или жидкого навоза после разделения их на фракции |

|

Жидкий навоз |

Бесподстилочный навоз, содержащий от 3 до 8% сухого вещества |

|

Загрязнение почв |

Содержание в почвах химических соединений, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую природную среду, плодородие земель сельскохозяйственного назначения |

|

Искусственная биологическая очистка |

Биохимическое разрушение (минерализация) органических веществ микроорганизмами при искусственно созданных условиях в специальных сооружениях (биофильтры, аэротенки, метантенки) |

|

Мелиоративные мероприятия |

Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение культуртехнических работ, работ по улучшению химических и физических свойств почв, научное и производственно-техническое обеспечение указанных работ |

|

Мелиоративные системы |

Комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях |

|

Мелиорация земель |

Коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий |

|

Мелиорированные земли |

Земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия |

|

Мелиорируемые земли |

Земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий |

|

Механическая очистка |

Очистка жидкого навоза, навозных стоков и сточных вод от взвешенных веществ |

|

Механическое разделение на фракции |

Выделение из жидкого навоза или навозных стоков грубодисперсной фазы путем осаждения, фильтрации, центрифугирования |

|

Навозные стоки |

Бесподстилочный навоз, содержащий менее 3% сухого вещества |

|

Накопитель |

Емкость для аккумулирования сточных вод или животноводческих стоков для их последующего использования на орошение и удобрение |

|

Норма внесения животноводческих стоков |

Общий (годовой) объем животноводческих стоков, вносимый на 1 га для получения планового урожая сельскохозяйственных культур |

|

Обвалование |

Ограждение территории земляными валиками или дамбами |

|

Оросительная норма |

Общее количество поливных вод, подаваемых искусственным путем на 1 га посевов сельскохозяйственных культур за год |

|

Оросительные системы с использованием животноводческих стоков |

Специализированные мелиоративные системы, представляющие комплекс взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и устройств, обеспечивающих создание оптимального водного, воздушного, теплового и питательного режимов на мелиорируемых землях, и предназначенные для почвенной очистки, доочистки и утилизации подготовленных животноводческих стоков при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий |

|

Отстаивание (осветление) |

Механическая очистка сточных вод и животноводческих стоков путем осаждения взвешенных веществ под действием гравитации |

|

Очистные сооружения |

Специальные инженерные сооружения, предназначенные для проведения очистки сточных вод и животноводческих стоков от загрязнения |

|

Плодородие земель сельскохозяйственного назначения |

Способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных культур в биогенных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений |

|

Подготовка животноводческих стоков |

Обработка стоков для изменения механического состава, физико-механических свойств и обеззараживание перед использованием на орошение в соответствии с требованиями санитарной и экологической безопасности |

|

Поливная норма |

Количество поливных вод, подаваемых на 1 га орошаемой площади в течение одного полива |

|

Почвенная очистка |

Метод очистки, заключающийся в удержании, обезвреживании сточных вод и животноводческих стоков активным слоем почвы за счет ее поглотительной способности (механической, физической, физико-химической, химической, биологической) и усвоении органических и минеральных веществ растениями, микроорганизмами и животными |

|

Производственный участок |

Основная производственная единица, эксплуатирующая и обслуживающая элементы оросительной системы с использованием животноводческих стоков, в т.ч. и систему удаления, подготовки, транспортировки и хранения стоков |

|

Разбавление |

Смешивание животноводческих стоков с природной водой или другими видами сточных вод с целью снижения концентрации веществ |

|

Режим орошения |

Совокупность сроков и норм полива сельскохозяйственных культур в конкретных климатических и агротехнических условиях |

|

Степень разбавления |

Отношение количества животноводческих стоков к количеству воды, используемой для разбавления стоков |

|

Техническое обслуживание |

Периодические технические операции, направленные на поддержание элементов оросительной системы в работоспособном состоянии, а также по сезонной консервации и расконсервации машин и оборудования |

|

Увлажнительно-удобрительный полив |

Полив смесью воды и животноводческих стоков, обеспечивающий восполнение потребности растений во влаге и биогенных элементов |

|

Удобрительный полив |

Полив животноводческими стоками или аналогичными по удобрительным свойствам сточными водами, обеспечивающий восполнение потребности растений в биогенных элементах |

4. Организация эксплуатации

4.1. При эксплуатации ОС должны быть выполнены следующие работы:

- разработка севооборотов и графиков внесения животноводческих стоков с поливной водой и увязка на этой основе работы всех элементов ОС и служб контроля за состоянием окружающей среды;

- разработка планов-графиков и определение объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования элементов ОС;

- определение мероприятий по безопасности труда, санитарии и охране природы;

- осуществление круглогодового удаления, подготовки, транспортировки и хранения животноводческих стоков;

- подготовка поливной смеси и подача ее в оросительную сеть;

- полив сельскохозяйственных культур в оптимальные агротехнические сроки;

- поддержание оборудования и машин в постоянной технической готовности, своевременное и качественное проведение регламентированных технических обслуживаний; оперативное устранение технических неисправностей всех элементов системы в период их эксплуатации;

- обработка почвы и уборка сельскохозяйственных культур на севооборотных участках системы;

- заправка горюче-смазочными материалами (ГСМ) оборудования и машин;

- проведение работ по консервации, расконсервации, хранению и текущему ремонту элементов ОС в неполивной период.

4.2. Основной управляющей, производственной, эксплуатирующей и обслуживающей ОС единицей (независимо от организации хозяйства, объемов стоков, орошаемых площадей) является производственный участок.

4.3. В составе производственного участка создаются следующие подразделения:

- участковый диспетчерский пункт (УДП);

- звено удаления, подготовки, транспортировки и хранения животноводческих стоков;

- звено эксплуатации узла смешивания и мелиоративной насосной станции (НС);

- звенья машинистов-операторов (трактористов-машинистов) поливной техники;

- звено технического обслуживания оборудования и машин оросительной системы;

- бригада аварийного обслуживания и ремонтов;

- бригада обработки почвы и производства кормов;

- служба контроля состояния окружающей среды.

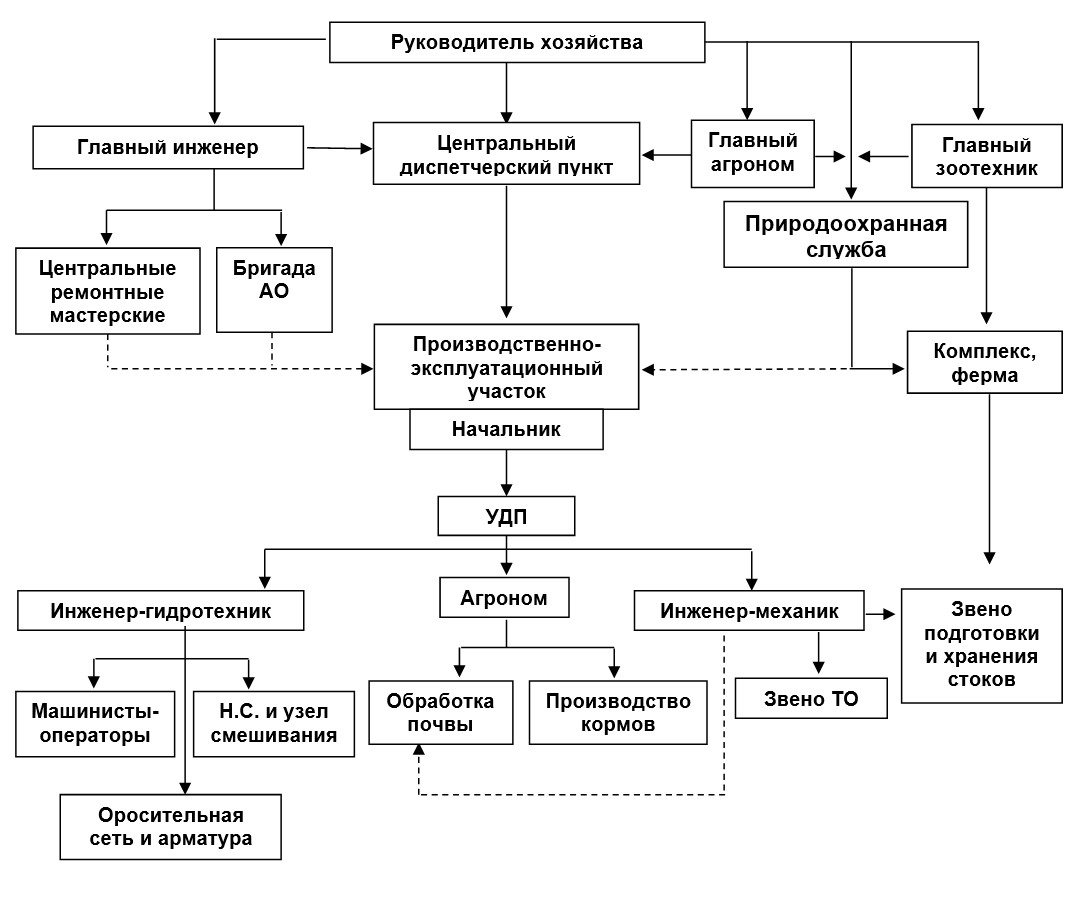

Принципиальная схема структуры производственного участка представлена на рис. 1. Схема разработана для условия, когда производственный участок входит в состав хозяйства, в котором находится животноводческий комплекс или ферма. Однако, эта структура при определенной модернизации может быть применима для других форм организации сельскохозяйственного производства.

5. Служба управления и контроля

5.1. Служба управления и контроля состоит из начальника производственного участка, инженера-гидротехника (мелиоратора), агронома, инженера-механика и работников участкового диспетчерского пункта.

5.2. Организация работы участкового диспетчерского пункта и его распорядок дня должны максимально соответствовать условиям эксплуатации ОС, т.е. обеспечивать подготовку животноводческих стоков, подачу их на орошаемые участки и распределение с помощью дождевателей техники, а также техническое обслуживание элементов ОС. Диспетчерский пункт осуществляет оперативную связь всех структурных подразделений производственного участка.

Рис. 1 . Структурная схема организации эксплуатации и технического обслуживания систем внесения животноводческих стоков на орошаемые участки

При хорошо организованной работе диспетчерской службы вся информация: командная и распорядительная, контрольная и учетно-отчетная, оперативная и т.д. о состоянии и ходе проведения поливов стоками и водой в целом по производственному участку, а также по каждому севооборотному массиву и каждому звену в отдельности, – проходит через диспетчерский пункт, обрабатывается, анализируется, систематизируется, наглядно отображается и передается по назначению с последующим контролем. Для оперативной обработки информации и управления диспетчерский пункт должен быть оснащен персональным компьютером.

5.3. Служба управления должна располагать следующей документацией и нормативно-справочными материалами по ОС:

- схема оросительной системы, ее характеристика и технико-экономические показатели (удельные капитальные вложения, стоимость единицы выходной продукции и т.д.);

- агромелиоративное состояние орошаемых земель;

- годовой и суточный выход бесподстилочного навоза и животноводческих стоков, их физико-механические и химические свойства (Приложения 2-4);

- вынос биогенных (питательных) элементов стоков с урожаем сельскохозяйственных культур на принятых севооборотах (Приложение 5);

- техническая документация: поливной техники, насосно-силового оборудования, трубопроводов и арматуры, узла смешивания, установок разделения жидкого навоза на фракции и т.д.

5.4. На основании вышеперечисленной документации и нормативов службой управления и контроля, по завершению поливного периода для последующего года разрабатываются:

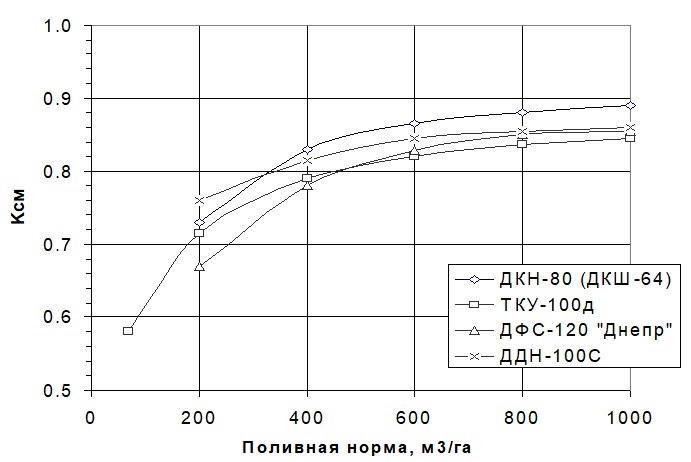

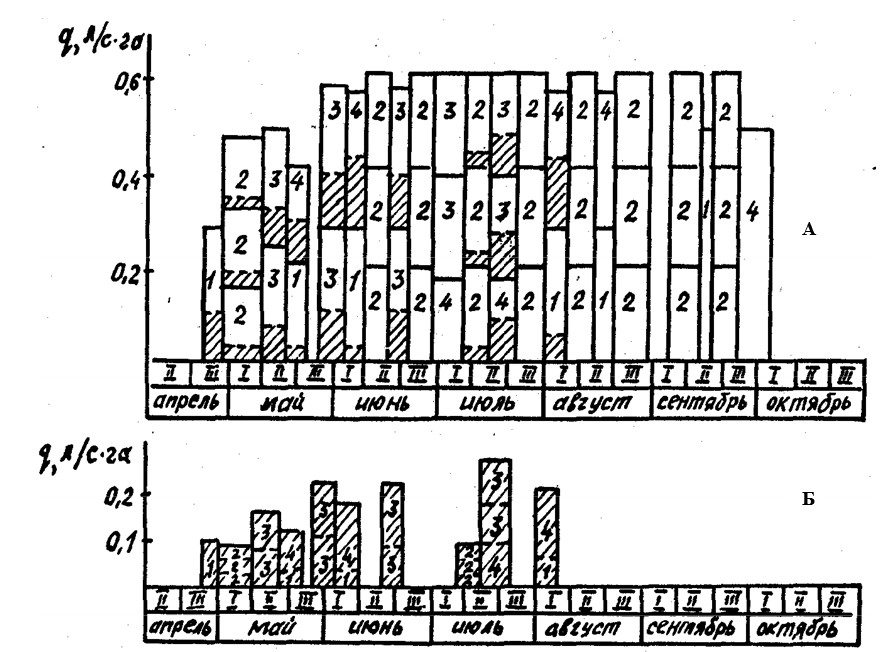

- укомплектованный график поливов с внесением животноводческих стоков в качестве органического удобрения (Приложение 6);

- планы-графики работы одиночных дождевальных машин, насосных станций и оросительной сети, совмещенные со сроками проведения технических обслуживаний и ремонтов (Приложение 7);

- график годовой загрузки системы подготовки, транспортировки и хранения животноводческих стоков (Приложение 7);

- технологические карты обработки почвы и уборки урожая (Приложение 7).

Для разработки графиков работы на следующий год проводится корректировка структуры посевных площадей с учетом типа животноводческого комплекса. При использовании животноводческих стоков крупного рогатого скота (КРС) в структуре кормовых севооборотов ведущей культурой должны быть многолетние, особенно злаковые травы. Для обеспечения кормами свинокомплексов рекомендуется использовать в севооборотах зерновые на фураж. При организации интенсивных кормовых севооборотов рекомендуется применять промежуточные, пожнивные и уплотненные посевы. В Приложении 8 приведены примеры рациональных зональных кормовых севооборотов для утилизации животноводческих стоков.

6. Удаление, подготовка, транспортировка и хранение животноводческих стоков

6.1. Основное назначение звена удаления, подготовки, транспортировки и хранения стоков – это изменение свойств бесподстилочного жидкого навоза до состояния, когда его можно вносить как жидкое органическое удобрение с помощью оросительных систем.

6.2. При получении животноводческих стоков выполняются следующие операции:

- удаление бесподстилочного навоза из помещений комплекса или фермы и направление его в сборный резервуар;

- подача навоза в цех разделения на твердую и жидкую фракции;

- подача твердой фракции на буртование;

- подача жидкой фракции в накопительный резервуар;

- забор жидкой фракции фекальной насосной станцией из резервуара и транспортировка ее по трубопроводу в накопитель;

- хранение стоков в полевых (или прифермских) накопителях.

6.3. В связи с поступлением бесподстилочного навоза в сборный резервуар в виде «залпового» сброса и последующего нахождения его в спокойном состоянии для исключения заиления резервуара необходимо через каждые 2 часа проводить гомогенизацию навоза.

6.4. Гомогенизированный жидкий навоз в цех разделения должен подаваться равномерно в течение смены с расходом жидкости, не превышающим производительности разделительных установок (Приложение 9).

Для обеспечения надежной работы насосов, трубопроводов, дождевальных машин и аппаратов, поливных установок размер включений и концентрация взвешенных веществ в стоках после разделительных установок не должны превышать величин, указанных в табл. 1.

Таблица 1.

Предельные величины включений и концентраций взвешенных веществ в стоках

|

Поливная техника |

Допустимый размер включений, мм |

Концентрация взвешенных веществ, г/л | |

|

ДКН-80 |

10 |

20 | |

|

ДДН-100С |

20 |

40 | |

|

ДДН-70 |

10 |

20 | |

|

ДД-80-1 |

10 |

20 | |

|

ДД-50-1 |

10 |

20 | |

|

ДД-30-1 |

10 |

20 | |

|

ДФС-120 |

3 |

10 | |

|

ДМУ-Асс |

2,5 |

10 | |

| Кубань-ЛК-1С | 10 | 20 | |

| ТКУ-100д | 10 | 20 | |

| ТКУ-100пс | 8 | 20 | |

| ДП-30с | 15 | 20 | |

6.5. Запуск фекальных насосных станций производится только при закрытой задвижке на напорной линии. После запуска насоса открывать задвижку следует в течение времени ³ 2 мин. Перед выключением насоса задвижка закрывается и в перерывах между включениями насосов напорный трубопровод подачи должен быть заполнен стоками; перерыв в работе напорного трубопровода не должен превышать семи суток.

Фекальная насосная станция подачи стоков в цех разделения должна быть оборудована расходомером для учета количества стоков, поступающих в полевой накопитель. При отсутствии расходомера учет можно вести по расходно-напорной характеристике насосного агрегата. Для этого на напорной линии устанавливается манометр с разделительной диафрагмой, которая защищает отверстие манометра от засорения твердой фракцией стоков.

6.6. Необходим постоянный контроль за состоянием напорного трубопровода и сооружений на нем, а также за состоянием полевых (или прифермских) накопителей. Следует обрабатывать границы накопителей гербицидами (или проводить окашивание), чтобы не допускать вторичного засорения стоков растительными остатками.

6.7. На территории расположения цеха разделения и фекальной насосной станции необходимо иметь резервуар с водой вместимостью до 100 м3. Вода используется для надежной работы фекальных насосов, разделительных установок, а также различного вида промывок, в т.ч. напорного трубопровода и разделительных установок при техническом обслуживании и ремонте.

6.8. Кроме производственных операций служба эксплуатации системы подготовки стоков должна осуществлять ежесменное техническое обслуживание оборудования. Состав работ по такому обслуживанию обычно излагается в технической документации оборудования.

Особое внимание следует обращать на состояние фильтрующих элементов, т.к. их разрушение приводит к попаданию в жидкую фракцию крупных твердых частиц, которые, поступая в оросительную сеть и насосные агрегаты, резко снижают надежность работы насосов, арматуры, поливной техники и трубопроводов оросительной сети.

6.9. Состав звена обслуживания системы подготовки зависит от мощности комплекса и сменности работы системы. При односменной работе численность работников ориентировочно составляет: удаление навоза – 2, цех разделения – 2, фекальная станция – 2, обслуживание трубопровода и накопителя – 1; всего – 7 человек. Возглавляет звено мастер-наладчик из числа обслуживающего персонала цеха разделения на фракции.

7. Обслуживание узла смешивания и мелиоративной насосной станции

7.1. Звено эксплуатации узла смешивания и насосной станции осуществляет:

- приготовление удобрительной смеси и бесперебойную подачу требуемого расхода и напора смеси или воды, необходимых для нормальной работы поливной техники;

- техническое обслуживание оборудования, а при необходимости через диспетчерский пункт вызывает звено технического обслуживания или аварийную бригаду;

- консервацию и расконсервацию узла смешивания и насосной станции;

- учет работы.

7.2. Целесообразно смешивание стоков с водой проводить во всасывающем трубопроводе (или трубопроводах) насосной станции, а подачу стоков из накопителя к месту смешивания осуществлять с помощью сифонов. Каждому насосному агрегату соответствует один сифон.

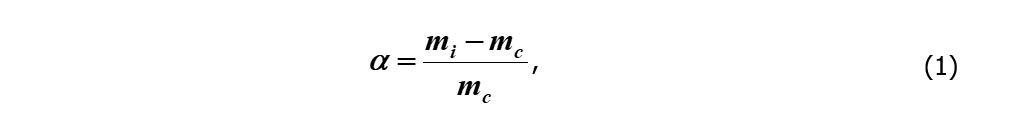

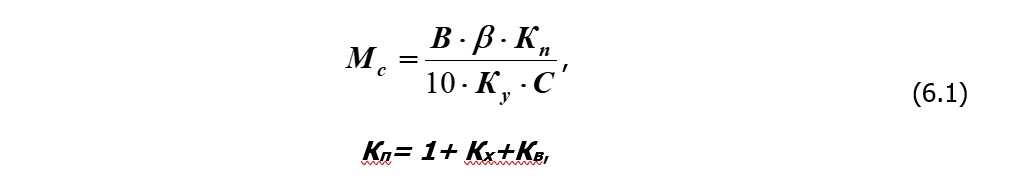

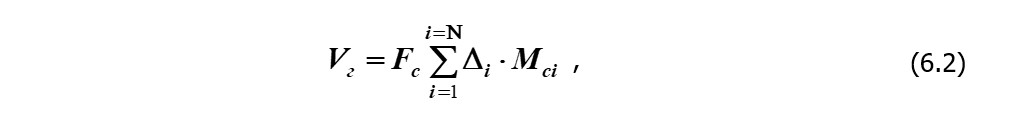

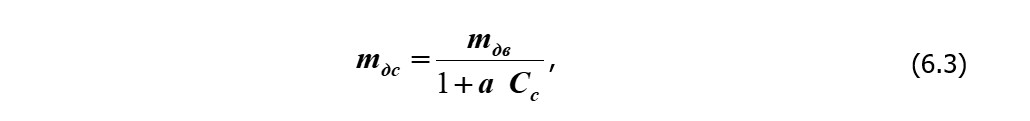

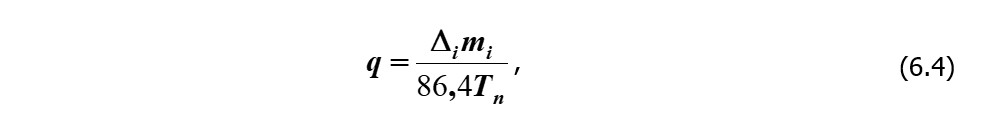

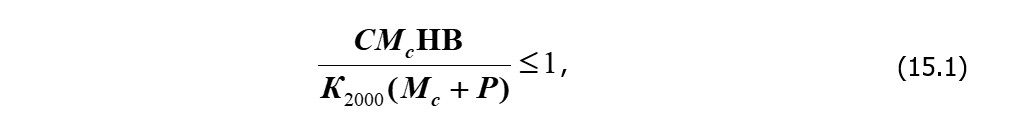

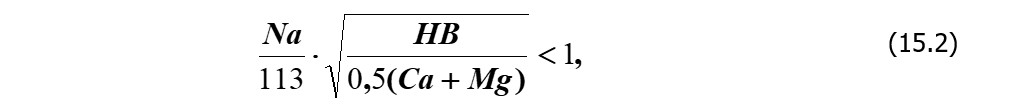

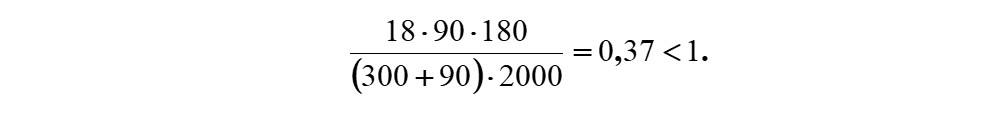

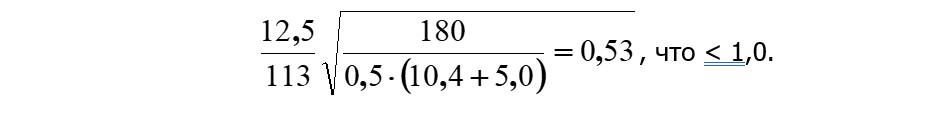

7.3. Перед началом каждой смены устанавливается степень разбавления стоков водой, которая определяется из соотношения

где ![]() – степень разбавления стоков водой; mi – поливная норма для обеспечения растений влагой,

м3/га; mc – разовая норма

стоков, м3/га.

– степень разбавления стоков водой; mi – поливная норма для обеспечения растений влагой,

м3/га; mc – разовая норма

стоков, м3/га.

Нормы mi и mc определяются из графика проведения увлажнительно-удобрительных поливов.

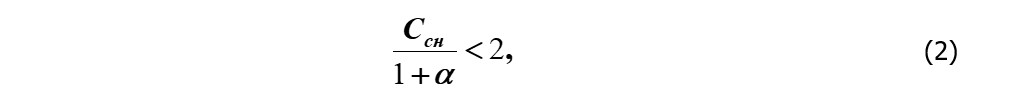

Поскольку в оросительную сеть должна подаваться удобрительная смесь с содержанием сухого вещества < 2% (из-за низкого впитывания стоков при ³ 2%), то степень разбавления должна удовлетворять следующему условию

где Ссн – содержание сухого вещества в стоках накопителя, %.

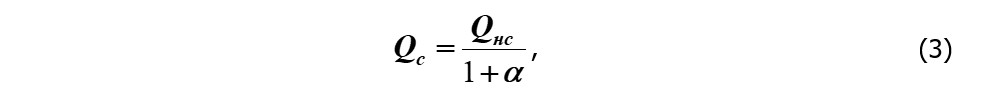

Зная ![]() , определяют расход стоков через сифоны

, определяют расход стоков через сифоны

![]() :

:

где ![]() – расход стоков через

сифоны, м3/ч;

– расход стоков через

сифоны, м3/ч; ![]() – расход насосной станции для обеспечения работы поливной

техники, м3/ч.

– расход насосной станции для обеспечения работы поливной

техники, м3/ч. ![]() составляет

составляет

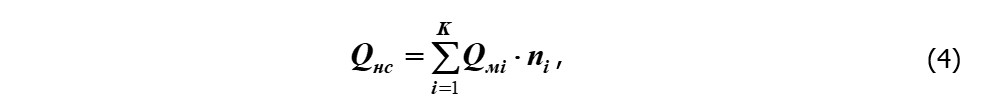

где К

– количество групп однотипных машин; ni – количество однотипных

машин

i-го типа; ![]() – расход машины i-го типа, м3/ч.

– расход машины i-го типа, м3/ч.

На

каждом сифоне необходимо устанавливать расходомер, который контролирует

подаваемый расход стоков ![]() . Если нет расходомеров,

то

. Если нет расходомеров,

то ![]() ориентировочно

можно установить по расходной характеристике сифона.

ориентировочно

можно установить по расходной характеристике сифона.

7.4. Если сифоны подают стоки в импульсном режиме, то в зависимости от поливной нормы mi и концентрации биогенных веществ в накопителе (по азоту общему) из табл. 2 определяют значение длительности импульса стоков tис и перерыва между ними tив, когда идет полив водой. Значения tис и tив устанавливают на таймере блока управления работой сифонов. Блок должен быть расположен в здании насосной станции или в специальном шкафу, который располагается возле накопителя воды.

Таблица 2.

Отношение длительности импульса воды и животноводческих стоков tив / tис, мин

|

Норма полива, м3/га |

Концентрация общего азота в стоках накопителя, % | ||||||

|

0,06 |

0,08 |

0,10 |

0,12 |

0,15 |

0,18 |

0,20 | |

|

200 |

- |

- |

- |

- |

- |

6/16 |

6/12 |

|

250 |

- |

- |

- |

- |

6/14 |

6/8 |

6/6 |

|

300 |

- |

- |

- |

6/16 |

6/8 |

6/6 |

6/4 |

|

350 |

- |

- |

6/18 |

6/10 |

6/6 |

8/6 |

10/6 |

|

400 |

- |

6/24 |

6/12 |

8/10 |

8/6 |

10/6 |

14/6 |

|

450 |

- |

6/16 |

8/10 |

10/10 |

12/8 |

14/8 |

18/8 |

|

500 |

- |

8/14 |

10/10 |

10/8 |

14/8 |

18/8 |

18/6 |

|

550 |

6/20 |

8/10 |

10/8 |

10/6 |

16/8 |

18/6 |

20/6 |

|

600 |

6/16 |

8/8 |

10/8 |

12/6 |

16/6 |

20/6 |

22/6 |

|

650 |

6/12 |

10/10 |

10/6 |

14/6 |

18/6 |

20/6 |

22/6 |

|

700 |

6/10 |

10/8 |

10/6 |

18/8 |

20/6 |

22/6 |

22/6 |

|

800 |

8/10 |

10/6 |

14/6 |

18/8 |

20/6 |

- |

- |

7.5. Если стоки подаются из прифермского накопителя, то Qc должен обеспечиваться фекальной насосной станцией. В этом случае стоки также должны вводиться во всасывающий трубопровод насосной станции. Это обеспечивает возможность оперативной подачи воды в оросительную сеть.

7.6. При вводе стоков в напорный трубопровод расход стоков определяется также, как и в п.7.3.

7.7. При эксплуатации насосной станции совместно с узлом смешивания должно соблюдаться требование подачи стоков к месту ввода только после того, как насосы начали работу на чистой воде.

7.8. Операторы насосной станции должны знать устройство насосных агрегатов, строго следовать техническим указаниям и инструкциям заводов-изготовителей, соблюдать правильный режим работы насосных агрегатов, а также приточно-вытяжной вентиляции и водо-воздушных баков с компрессорами.

Следует отметить, что насосные станции для подачи стоков на полив оборудуются насосами серии «Д» или фекальными насосами марки СД 540/96.

7.9. При пуске насосной станции выполняют следующие операции:

- перед пуском центробежного насоса его всасывающий трубопровод, имеющий обратный клапан, заливают водой; потом открывают задвижку на всасывающей трубе и воздушный кран и следят, пока из крана при заливе не пойдет «вода без пузырьков»;

- пуск насоса производится при закрытой задвижке на напорной трубе; после работы насоса в течение трех минут постепенно открывают напорную задвижку до установления номинального режима (остановка агрегата производится в обратном порядке);

- после пуска насоса открывают краны подачи воды к сальникам уплотнения валов насоса;

- контроль работы насосных агрегатов выполняется с помощью расходомеров, преимущественно индукционных, и манометров (при отсутствии расходомеров расход определяется по расходно-напорной характеристике, которая помещается в технической документации насосов; показания манометров записываются через промежутки времени не реже одного часа);

- при падении напора ниже допустимого предела, следует выключить агрегаты, так как в большинстве случаев это означает аварию на оросительной сети.

- для контроля за работой электродвигателей на приборном щите устанавливают амперметр и вольтметр;

- необходимо постоянно следить за состоянием сальниковых уплотнений, не допуская их перегрева; сальники подтягивают так, чтобы вода из них просачивалась непрерывно, редкими каплями.

7.10. Машинисты-операторы насосной станции и узла смешивания проводят ежесменное техническое обслуживание оборудования станции и узла, участвуют в других видах технического обслуживания, консервации насосной станции по завершению поливного периода и расконсервации ее перед началом оросительного сезона. Состав работ по техническому обслуживанию приводится в технической документации на оборудование насосной станции.

7.11. Состав звена эксплуатации насосной станции и узла смешивания, исходя из двухсменной работы при орошении с внесением стоков, составляет от четырех до шести человек.

8. Эксплуатация дождевальной техники операторами-поливальщиками

8.1. Операторы-поливальщики (машинисты-операторы) дождевальных машин и установок:

- осуществляют полив сельскохозяйственных культур с соблюдением разработанного режима орошения;

- проводят техническое и технологическое обслуживание и устраняют несложные (1-ой группы) неисправности машин;

- в случае необходимости, через диспетчерский пункт вызывают звено технического обслуживания (ТО) или бригаду аварийного обслуживания (АО);

- ведут учет работы;

- совместно со звеном ТО и бригадой АО производят консервацию и расконсервацию машин и оборудования на оросительной сети.

8.2. На оросительной системе с использованием стоков применяются следующие типы поливной техники:

- фронтальные машины позиционного действия ДКН-80, ТКУ‑100д, ДФС-120 «Днепр»;

- машины кругового действия с поливом в движении «Фрегат» ДМУ-Асс и «Кубань-ЛК-1С»;

- дальнеструйные дождеватели позиционного действия – машина ДДН-100С и аппараты ДД-30-1, ДД-50-1, ДД-80-1;

- позиционная установка с поливом в движении – шланговый дождеватель ДП-30С.

Характеристики поливной техники даны в Приложении 10.

8.3. Технология проведения поливов вышеперечисленной техникой идентична технологии орошению чистой водой.

При быстром образовании поверхностного стока поливная норма mi может выдаваться в два прохода: за первый проход выдается разовая норма стоков mс; за второй проход проводится полив водой нормой равной mi - mс.

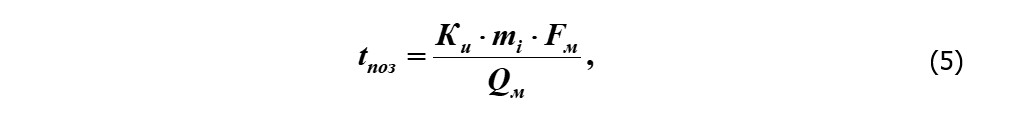

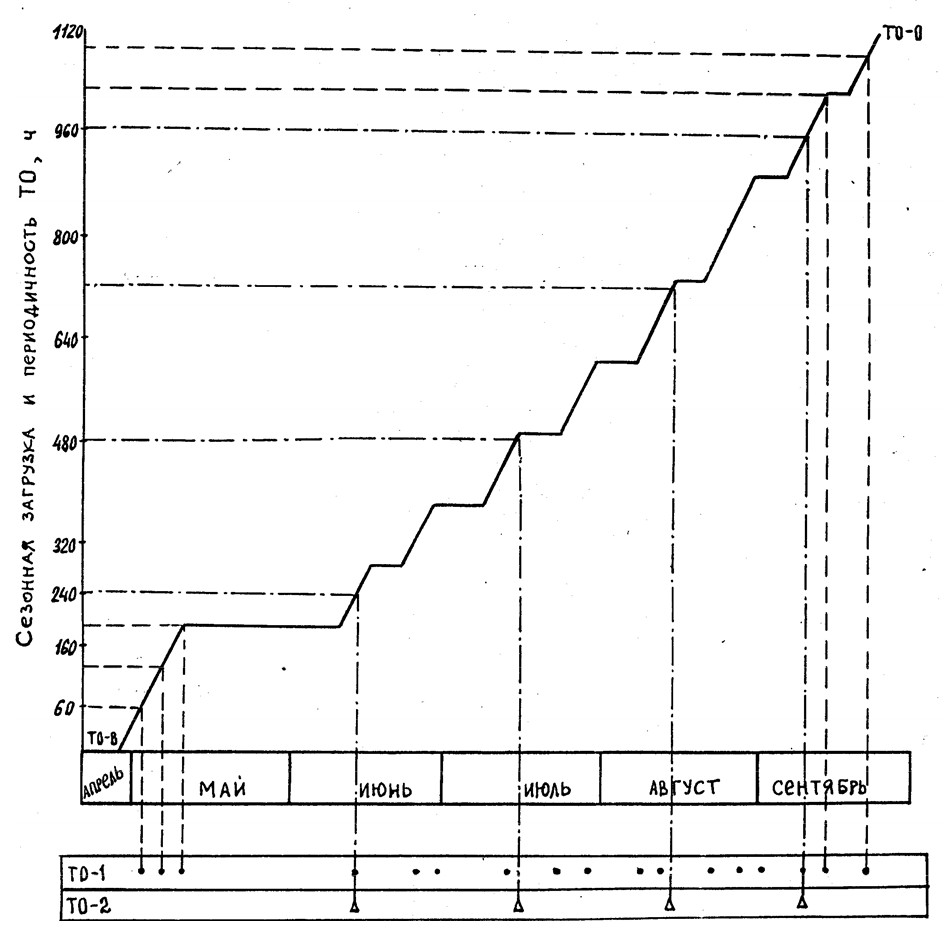

8.4. Время выдачи поливной нормы (время стоянки на позиции) для фронтальных машин позиционного действия и дальнеструйных дождевателей следует определять по формуле

где tпоз – время выдачи поливной нормы, ч; Ки – коэффициент, учитывающий испарение жидкости в процессе полива, Ки » 1,05…1,15; Fм – площадь полива машиной на одной позиции, га; Qм – расход машины или аппарата, м3/ч.

При этом режим работы машин и аппаратов контролируется по напору на входе. Он должен быть нормальным (указывается в технической характеристике) и выдерживаться в течение смены.

8.5. Скорость перемещения круговых машин в зависимости от нормы полива определяется по номограммам, которые размещаются на центральной неподвижной опоре.

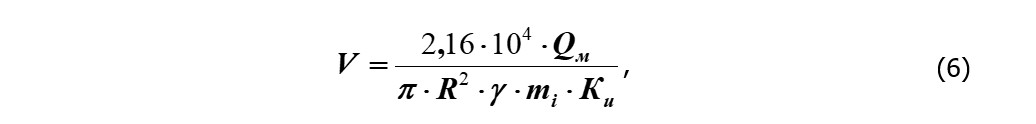

8.6. Параметры режима полива шлангового дождевателя определяются из соотношения

где V - скорость перемещения дождевального аппарата (скорость намотки шланга), м/мин; R – радиус действия аппарата, м; g - угол сектора полива, град.

8.7. Позиционные дождеватели должны перемещаться от гидранта к гидранту в направлении от распределительного колодца к концевой (тупиковой) части оросительного трубопровода (к сбросному колодцу). Этот прием делает ненужным периодические сбросы жидкости с тупиковых участков.

8.8. При засорении и забивании концевых дождевальных аппаратов, работа машин категорически запрещена из-за опасности заиления концевых труб.

8.9. При скоростях ветра, превышающих допустимые для данного типа дождевателей, полив стоками прекращают или выключают сифоны и полив проводят водой (при острой необходимости во влаге).

8.10. Если узел смешивания работает в импульсном режиме, то выключение машин для смены позиций следует проводить тогда, когда в машину начала поступать вода и полив ее продлился не менее 4…6 мин.

8.11. Смену позиций фронтальных машин проводят только после полного опорожнения трубопровода от поливной жидкости через сливные клапаны. Это предотвращает искривление трубопровода и неперпендикулярность его движения относительно линии гидрантов.

8.12. Состав работ по техническому обслуживанию поливной техники подробно излагается в технической документации на каждый тип машин, установок и аппаратов. Техническая документация прилагается заводом-изготовителем при их поставке.

При проведении ежесменного технического обслуживания особое внимание необходимо уделить осмотру дождевальных аппаратов и сливных клапанов, чтобы произвести прочистку в случае их забивания и засорения, устранению искривления трубопроводов машин, а для фронтальных машин не перпендикулярности основного трубопровода линии гидрантов.

8.13. Численность звена операторов-поливальщиков зависит от нагрузки на оператора, т.е. от количества машин, которые он может обслуживать за смену.

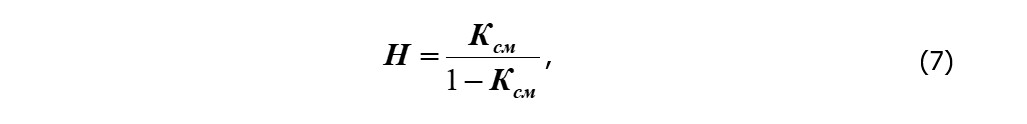

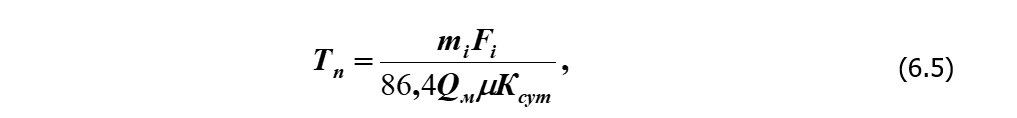

При эксплуатации фронтальных машин нагрузку можно определить по формуле

где Н – нагрузка; Ксм – коэффициент использования времени смены.

Если машина имеет два крыла, то Н отражает количество крыльев, а не количество машин.

Нагрузка на оператора-поливальщика круговых машин, при наличии транспортных средств, составляет от трех до четырех машин. Шланговые установки обслуживаются трактористом-машинистом в количестве от четырех до пяти установок.

9. Обработка почвы и уборка урожая

9.1. Бригада по обработке почвы и уборке урожая проводит, согласно технологическим картам, обработку почвы основную и в межполивной период, а также уборку урожая, строго соблюдая агротехнические сроки.

Основные операции обработки почвы при орошении с использованием стоков даны в Приложении 11.

9.2. При внесении стоков с поливной водой сроки выполнения работ по обработке почвы и уборке урожая должны соблюдаться более строго, так как за вегетационный период должен быть использован весь годовой выход стоков.

9.3. При подготовке почвы и уборке урожая следует выполнять следующие операции:

- перед поливом необходимо проводить рыхление почвы (боронование, культивацию, щелевание и т.д.) в связи с тем, что достоковая норма в большинстве случаев не превышает 200 м3/га в виду быстрой кольматации почвы животноводческими стоками;

- после укоса многолетних трав целесообразно проводить обработку участка культиватором, на котором установлены долота с шагом 0,7 м; движение агрегата проводится перпендикулярно направлению уклона;

- для предотвращения сброса стоков с орошаемых участков необходимо по их границам проводить глубокое щелевание (на глубину до 0,8 м) по четыре ряда щелей через 0,7…0,9 м;

- целесообразно проводить эксплуатационную планировку полей для устранения блюдцеобразных замкнутых участков, приводящих к локальным накоплениям стоков и, соответственно, загрязнению почв и грунтовых вод.

10. Виды технического обслуживания машин и оборудования ОС, периодичность, трудоемкость и организация их проведения

10.1. Оборудование ОС относится к сложным машинам, поэтому к нему применима двух-, трехномерная система технического обслуживания согласно ГОСТ 20793-82 «Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание».

10.2. Периодичность проведения регламентированных технических обслуживаний следующая:

- ЕТО – 8…10, ТО-1 – 60, ТО-2 – 240, ТО-3 – 960 часов работы машины;

- техническое обслуживание при подготовке, проведении и окончании эксплуатационной обкатки ТО-Э;

- техническое обслуживание при постановке на длительное хранение ТО-О производится осенью после окончания поливного сезона;

- ТОхр проводится один раз в месяц в период длительного хранения;

- техническое обслуживание при снятии с длительного хранения ТО-В проводится весной перед началом поливного сезона.

10.3. ТО-Э проводится только при работе машин и оборудования на чистой воде. Эксплуатационная обкатка должна продолжаться не менее смены (7…8 ч), а для круговых машин – не менее одного круга работы. Эти условия проведения ТО-Э подтверждают и обуславливают необходимость иметь на оросительной системе с внесением стоков надежный водный источник.

10.4. Поскольку оборудование системы удаления, подготовки, транспортировки и хранения имеет постоянную загрузку круглый год, то проведение для него ТО-О, ТОхр и ТО-В не предусматриваются.

10.5. Текущий ремонт необходимо проводить с периодичностью один раз в два года или через 2000 часов. Капитальный ремонт оросительных систем следует проводить при износе на 20-50%.

10.6. ЕТО, ТО-1, ТО-2 всей дождевальной техники, а также ТО-О, ТОхр и ТО-В широкозахватной техники проводится с применением агрегатов технического обслуживания АТО непосредственно на орошаемых участках.

ТО-3 всей поливной техники, а также ТО-О, ТО-В мобильной поливной техники проводится на станциях или пунктах технического обслуживания.

10.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт элементов оросительной сети (арматура, трубопроводы, гидранты и т.д.) проводятся преимущественно в неполивной период. В состав этих работ входят периодические технические обслуживания при постановке на хранение и снятие с хранения, а также выполнение неплановых ремонтов закрытой оросительной сети, очистка и окашивание сооружений, каналов.

10.8. Неплановый ремонт (устранение неисправностей) оборудования и машин элементов оросительной системы производится по мере необходимости, но в сроки обеспечивающие выполнение запланированного режима орошения сельскохозяйственных культур.

10.9. Периодичность проведения ТО и ремонтов для техники по обработке почвы и уборке урожая отражается в технической документации на сельскохозяйственную технику и не зависит от того, вносятся стоки на ОС или нет.

10.10. Состав работ при проведении ТО-Э, ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-О, ТО-В, ТОхр всех типов оборудования, машин, установок, насосных агрегатов, трубопроводов (в т.ч. разборных), передвижных насосных станций, поливной техники, применяемых на ОС, подробно излагается в их технической документации.

Технической службой производственного участка состав работ по каждому виду ТО для конкретного технического средства передается для исполнения мастерам-наладчикам соответствующих звеньев. Так, например, состав работ по ЕТО, ТО-О, ТО-В передается в звено эксплуатации поливной техники и звено обслуживания насосной станции, ЕТО – в звено эксплуатации системы удаления, подготовки, транспортировки и хранения стоков; ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-О, ТО-В и ТОхр передается мастеру-наладчику звена технического обслуживания.

Следует особо отметить, что все виды технического обслуживания и ремонта проводятся на технике, оборудовании, трубах и арматуре промытой чистой водой.

Таблица 3.

Вид, периодичность и трудоемкость технического обслуживания оборудования системы удаления, подготовки, транспортировки и хранения жидкого навоза

|

Показатели технического обслуживания оборудования |

Виды технического обслуживания | ||||

|

Ежесменное ЕТО |

Первое ТО-1 |

Второе ТО-2 |

Третье ТО-3 |

Неплановый ремонт | |

|

Периодичность, ч |

8 |

60 |

240 |

960 |

По мере необходимости |

|

Трудоемкость*, чел.ч |

|

|

|

|

|

|

- удаление в резервуар-накопитель |

0,8 |

- |

8,2 |

- |

12,4 |

|

- цех разделения на фракции |

0,6 |

3,2 |

9,2 |

18,4 |

22,5 |

|

- фекальная насосная станция |

0,5 |

- |

12,6** |

20,8 |

36,8 |

|

- напорный трубопровод и накопитель стоков |

1,5 |

- |

5,6 |

- |

15,6 |

* Данные по трудоемкости ориентировочные

** Один раз в месяц

Примечание. Свиной навоз разделяется на фракции с помощью дугового сита СД-Ф-50 и винтового пресса ВПО-20, а навоз крупного рогатого скота – виброгрохота ГБН-100 и винтового пресса ПЖН-68.

10.11. Оборудование системы удаления, подготовки, транспортировки и хранения стоков имеет равномерную нагрузку в течение года (идентично промышленному объекту) и состоит из элементов различающихся по выполненным функциям. Поэтому состав ТО отличается от объектов работающих сезонно и различен для каждого оборудования системы (табл. 3).

10.12. Подкачивающие (мелиоративные) насосные станции имеют гидромеханическое, электромеханическое и другое оборудование, поэтому при техническом обслуживании необходимо учитывать эту особенность данного элемента ОС (табл. 4).

Таблица 4.

Вид, периодичность и трудоемкость технического обслуживания элементов насосной станции и узла ввода

|

Элементы насосной станции и узла смешивания |

Вид технического обслуживания, периодичность проведения и трудоемкость, чел.ч | |||

|

ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 8 часов |

периодическое техническое обслуживание (ПТО) один раз в месяц |

ТО при постановке на хранение (ТО-О) осенью |

ТО при снятии с длительного хранения (ТО-В) весной | |

|

Насосы: |

|

|

|

|

|

- основной серии Д(14Д-6) |

0,20 |

10,8 |

60,4 |

7,5 |

|

- бустерный (4К-6) |

0,10 |

5,1 |

10,7 |

1,1 |

|

- дренажный (1,5К-6) |

0,10 |

4,5 |

7,1 |

1,0 |

|

- вакуумный (ВВН-1,5) |

0,6 |

4,5 |

21,3 |

1,5 |

|

Грузоподъемный механизм |

0,02 |

2,1 |

28,8 |

1,8 |

|

Система вентиляции |

0,02 |

2,2 |

5,3 |

- |

|

Демпферная система |

0,1 |

8,6 |

106,6* |

7,6 |

|

Система трубопроводов и водораспределительной арматуры |

0,1 |

2,5 |

42,2** |

6,9 |

|

Электродвигатели |

0,2 |

12,2 |

94,2 |

5,8 |

|

Трансформаторы и выключатели |

0,1 |

15,5 |

128 |

8,0 |

|

Средства связи и сигнализации |

0,05 |

1,5 |

12,8 |

0,8 |

|

Контрольно-измерительные приборы |

0,05 |

0,5 |

0,6 |

- |

|

Узел ввода стоков |

0,5 |

5,2 |

8,0 |

4,5 |

* Включает операции осмотра и текущего ремонта.

** Для насосной станции с четырьмя агрегатами

10.13. Трубопроводы и арматура закрытой оросительной сети устанавливаются стационарно на весь срок их службы. Основным видом их технического обслуживания является устранение отказов за период эксплуатации (табл. 5 и 6). Указанные показатели надежности трубопроводов и арматуры оросительной сети обеспечивается применением на ней системы электрохимзащиты.

10.14. Поливная техника является основным элементом оросительной системы, от которого во многом зависит надежность и соблюдение технологического процесса. Поэтому к поливной технике применимы практически все виды технического обслуживания (табл. 7 и 8).

Таблица 5.

Виды и трудоемкость технического обслуживания разборных трубопроводов и арматуры оросительной сети

|

Наименование арматуры, трубопроводов

|

Затраты труда на техническое обслуживание, чел.ч. | ||

|

ТО при подготовке к длительному хранению ТО-О (по окончанию поливного сезона) |

ТО при снятии с длительного хранения ТО-В (перед началом поливного сезона) |

Неплановый ремонт (по мере необходимости) | |

|

Задвижки | |||

|

Ду-100, Ду-300 |

0,35 |

0,35 |

1,25 |

|

Ду-400 |

0,50 |

0,40 |

1,55 |

|

Ду-500 |

0,65 |

0,5 |

1,75 |

|

ЗКМ-200 |

0,45 |

0,45 |

1,05 |

|

КЗГ-220 |

0,5 |

0,5 |

0,9 |

|

Разборные трубопроводы (на 100 м трубопровода) | |||

|

РТ-180 |

2,6 |

2,6 |

0,5 |

|

РТШ-180 |

3,2 |

3,2 |

0,6 |

|

РТЯ-220 |

4,1 |

4,2 |

0,6 |

Таблица 6.

Показатели надежности и трудоемкость обслуживания трубопроводов и арматуры стационарной закрытой оросительной сети

|

Показатели |

Условный проход, мм |

Трубопровод стационарной закрытой оросительной сети из труб |

Трубопроводная арматура закрытой оросительной сети | |||

|

стальных промышленного сортамента |

стальных тонкостенных |

чугунных |

напорных асбестоцементных | |||

|

Наработка на отказ, ч |

150…500 |

8500 |

3600 |

1280 |

1080 |

3500* |

|

Трудоемкость устранения отказов, чел.ч |

150 |

12,5 |

10,7 |

10,0 |

|

|

|

200 |

|

|

11,0 |

10,9 |

| |

|

250 |

|

|

12,0 |

11,2 |

| |

|

300 |

|

|

13,0 |

12,6 |

| |

|

350 |

|

|

15,0 |

|

| |

|

400 |

|

|

16,5 |

13,3 |

| |

|

500 |

|

|

17,2 |

14,8 |

| |

|

Продолжительность устранения отказов, ч |

150 |

2,5 |

2,1 |

2,0 |

2,18 |

|

|

200 |

|

|

2,2 |

|

| |

|

250 |

|

|

2,4 |

2,24 |

| |

|

300 |

|

|

2,6 |

2,52 |

| |

|

350 |

|

|

3,0 |

|

| |

|

400 |

|

|

3,3 |

2,66 |

| |

|

500 |

|

|

3,44 |

2,96 |

| |

* Средняя наработка на единицу арматуры

Таблица 7.

Вид, периодичность и трудоемкость технического обслуживания поливной техники, чел.ч

|

Показатели |

Периодичность, ч |

Наименование поливной техники | |||||||||

|

ДКН-80 |

ТКУ-100д |

«Фрегат» ДМУ-Асс |

«Кубань»-ЛК-1С |

ДФС-120 «Днепр» |

ДП-30С |

ДДН-100С |

ДД-30-1 ДД-50-1 ДД-80-1 |

СНП-50/80 |

СНП-75/100 | ||

|

Ежесменное техническое обслуживание ЕТО |

8 |

1,6 |

1,8 |

0,5 |

1,0 |

0,5 |

0,3 |

1,0 |

0,1 |

0,9 |

1,2 |

|

Первое техническое обслуживание ТО-1 |

60 |

3,4 |

3,5 |

3,0* |

3,6* |

2,8 |

1,2 |

1,8 |

0,4 |

2,7 |

3,0 |

|

Второе техническое обслуживание ТО-2 |

240 |

7,0 |

7,2 |

11,2** |

12,6** |

5,2 |

3,4 |

7,0 |

- |

7,3 |

3,0 |

|

Третье техническое обслуживание ТО-3 |

960 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

10,7 |

15,2 |

|

ТО при постановке на длительное хранение ТО‑О |

осень |

21,4 |

22,5 |

29,3 |

31,6 |

87,5 |

10,6 |

8,6 |

3,5 |

23,4 |

21,4 |

|

ТО при длительном хранении ТОхр |

1 раз в месяц |

2,2 |

2,4 |

2,5 |

2,5 |

2,5 |

1,0 |

2,0 |

- |

2,0 |

2,0 |

|

ТО при снятии с длительного хранения ТО-В |

весной |

13,9 |

14,0 |

32,5 |

33,0 |

118,6 |

12,5 |

12,1 |

2,5 |

10,2 |

9,6 |

* проводится через каждый оборот машины;

** проводится через три оборота машины.

Таблица 8.

Показатели надежности и трудоемкость устранения отказов поливной техники

|

Марка поливной техники |

Показатели по группам сложности* (1…3) | ||||||||

|

Наработка на отказ, ч |

Трудоемкость устранения, чел.ч |

Продолжительность устранения отказа, ч | |||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1** |

2*** |

3 | |

|

ДКН-80 |

86 |

302 |

- |

0,8 |

4,5 |

- |

0,8 |

1,5 |

- |

|

ТКУ-100д |

82 |

360 |

830 |

0,9 |

5,2 |

10,8 |

0,9 |

1,7 |

3,6 |

|

ДФС-120 «Днепр» |

160 |

420 |

- |

1,0 |

6,0 |

- |

1,0 |

2,0 |

- |

|

«Фрегат» ДМУ-Асс |

60 |

320 |

1200 |

1,0 |

7,0 |

16,0 |

1,0 |

2,3 |

5,3 |

|

«Кубань-ЛК-1С» |

75 |

300 |

- |

1,5 |

9,0 |

- |

1,5 |

3,0 |

- |

|

ДП-30С |

60 |

95 |

332 |

0,6 |

8,0 |

12,5 |

0,6 |

2,7 |

4,2 |

|

ДДН-100С |

51 |

600 |

1200 |

0,5 |

4,0 |

20,0 |

0,5 |

1,3 |

6,7 |

|

ДД-30-1, ДД-50-1, ДД-80-1 |

120 |

400 |

- |

0,4 |

2,6 |

- |

0,4 |

0,9 |

- |

|

СНП 50/80, 75/100 |

300 |

600 |

1200 |

0,8 |

4,0 |

20,0 |

0,8 |

1,3 |

6,7 |

* Классификация отказов (неисправностей) по группам сложности дана в Приложении 12.

** Выполняет оператор-поливальщик.

*** Устраняется звеном в составе трех человек.

10.15. Обобщенные показатели по трудоемкости эксплуатации элементов оросительной системы приведены в табл. 9.

10.16. Звено ТО осуществляет периодические технические и технологические обслуживания и устраняет сложные (второй и частично третьей групп) неисправности машин и оборудования (классификация групп сложности дана в Приложении 12). При необходимости звено ТО через диспетчерский пункт вызывает бригаду АО, передает в ремонт узлы и детали машин, совместно с машинистами-операторами и бригадой АО производит консервацию машин и оборудования на ОС.

Таблица 9.

Удельная трудоемкость эксплуатации ОС по ее элементам и общая, чел.ч/га

|

ОС и ее элементы |

Эксплуатационные операции | |

|

Производственные операции |

Техническое обслуживание и ремонт | |

|

Дождевальная техника и оросительная сеть |

|

|

|

ДКН-80 |

5,04 |

3,71 |

|

ТКУ-100 |

3,68 |

3,19 |

|

ДФС-120 “Днепр” |

5,3 |

3,09 |

|

ДМУ-Асс “Фрегат” |

1,85 |

4,76 |

|

«Кубань»-ЛК-1С |

1,15 |

4,9 |

|

ДДН-100С |

4,26 |

2,4 |

|

ДП-30С |

2,6 |

5,8 |

|

Дальнеструйные аппараты |

4,0 |

2,9 |

|

Насосная станция и узел смешивания |

1,4 |

1,23 |

|

Система подготовки навозных стоков |

13,2 |

1,6 |

|

Суммарная удельная трудоемкость |

18,1 |

6,92 |

Примечание. 1. Средняя трудоемкость производственных операций по дождевальной технике - 3,48 чел.ч/га. 2. Средняя трудоемкость ТО и ремонта по дождевальной технике - 4,09 чел.ч/га. 3. При распределении навоза цистернами-жижеразбрасывателями (типа РЖТ и МЖТ) трудоемкость производственных операций увеличивается на 7,2 чел.ч/га. 4. В таблице не учитывается трудоемкость операций по обработке почвы и уборке урожая. 5. При определении удельной трудоемкости 6 чел.ч/1000 м следует увеличить показатели таблицы в 2,5 раза.

Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке ТО‑Э новых машин проводится после их монтажа и досборки и включает операции и ТО-1.

Звено ТО участвует в ТО техники по подготовке почвы и уборке урожая.

В состав звена ТО входят мастер-наладчик, слесари, электрик.

10.17. Бригада аварийного обслуживания АО оперативно ликвидирует аварии и повреждения оборудования системы удаления, подготовки, транспортировки и хранения жидкого навоза, насосной станции с узлом смешивания, внутрихозяйственной оросительной сети и поливной техники, техники подготовки почвы и уборке урожая.

Бригада организует получение и доставку со склада необходимых материалов и оборудования на место ремонта, проводить консервацию и расконсервацию машин и оборудования на оросительной системе совместно с машинистами-операторами и звеном ТО.

В состав бригады АО входят мастер-наладчик, слесарь, сварщик, шофер-крановщик, машинист-электросварщик, монтажник-такелажник, подсобный рабочий.

10.18. Заправщик горюче-смазочных материалов осуществляет их подвоз и заправку поливной техники на базе дизельных двигателей, передвижных насосных станций, машин для подготовки почвы и уборки урожая, оборудования НС и системы подготовки, принимает участие в проведении технических обслуживаний.

10.19. Для своевременного и качественного выполнения ТО и ремонтов служба технического обслуживания должна быть оснащена следующими техническими средствами:

- звено технического обслуживания – автопередвижной мастерской (АПМ) типа «ГОСНИТИ-2» и рацией типа «Карат-М»;

- бригада АО – АПМ типа «ГОСНИТИ-2», рацией типа РТ-21, автомобилем ЗИЛ-131, бульдозером-экскаватором на базе МТЗ, автокраном, насосом для откачки воды.

11. Ежесменные технологические операции и последовательность их проведения

11.1. Система удаления, подготовки, транспортировки и хранения в течение смены подготавливает жидкую фракцию пригодную для внесения с поливной водой способом дождевания и транспортирует ее в накопитель.

11.2. При подаче жидкой фракции в накопитель должны работать все агрегаты фекальной станции, кроме резервных. Это обеспечивает незаиляющий режим течения стоков в транспортирующем трубопроводе.

Опорожнение трубопроводов после окончания смены не производится. При перерывах в работе более пять дней они должны промываться технической водой или жидкостью используемой для рециркуляции.

11.3. Место забора стоков в накопителе на орошение должно быть защищено от плавающего слоя. В месте забора целесообразно устанавливать гидромонитор для их гомогенезации на всю глубину накопителя. Благодаря этому приему, исключается скопление осадка у заборника, так как осадок движется к месту точечного забора при больших расходах стоков из этой точки накопителя.

Гомогенизация проводится перед началом подачи стоков к месту смешивания, а затем через каждые два часа смены в течение 10…20 минут.

11.4. Запуск насосной станции осуществляется на чистой воде. Подача воды производится до тех пор, пока работа насосных агрегатов не выйдет на номинальный режим, т.е. когда техника полива начинает работать при требуемых напорах на входе в машину. В дальнейшем насосная станция работает «по потребности».

11.5. После выхода насосной станции на номинальный режим включается в работу соответствующее количество сифонов (каждому агрегату соответствует один сифон).

Запуск сифонов осуществляется эжекторами. Рабочая жидкость к эжекторам подводится от напорного трубопровода насосной станции. Напор для их работы составляет » 40 м, а расход каждого эжектора - 3 л/с.

11.6. При изменениях режима работы оросительной сети с поливной техникой (например, прекращение полива отдельными дождевальными машинами или их группой) и выключении насосного агрегата прекращается подача стоков и работа соответствующего ему сифона.

Внезапное выключение всех насосных агрегатов должно приводить к срыву вакуума во всех работающих сифонах и, следовательно, к прекращению подачи стоков к месту смешивания с водой. Применение сифонов автоматически исключает поступление стоков в смесительный резервуар при неработающей насосной станции.

11.7. Перед окончанием смены сифоны выключаются, и проводится промывка оросительной сети, насосов и поливной техники водой. Время промывки выбирается из условия работы на воде самой удаленной машины в течение 8…10 мин. При импульсном вводе стоков промывка не обязательна.

11.8. Для предотвращения заиления распределительного трубопровода водой оросительной сети недопустима работа насосной станции с числом агрегатов, обеспечивающих расход менее 0,5Qmax (значение Qmax достигается при номинальном режиме работы всех агрегатов, кроме резервного).

11.9. В начале смены дождевальная техника производит орошение чистой водой продолжительностью не менее 8…10 мин (» 4…5 оборотов дождевального аппарата). В дальнейшем, в течение смены может производиться полив удобрительной смесью. Завершается смена 8…10-минутной промывкой поливной техники чистой водой.

11.10. Перед промежутками между сменами и межполивным периодом дождевальная техника и оросительные трубопроводы промываются чистой водой.

11.11. Согласование работы насосной станции с узлом ввода стоков и дождевальной техники осуществляется с помощью раций через участковый диспетчерский пункт.

11.12. В начале смены на оборудовании и машинах ОС обязательно проводится ежесменное техническое обслуживание с выполнением всего состава требуемых операций, так как этот вид ТО во многом определяет не только техническое состояние оборудования, но и технологическую надежность функционирования всей ОС.

12. Производственная санитария и техника безопасности

12.1. К оросительным системам с использованием животноводческих стоков применимы и обязательны все требования по технике безопасности при орошении водой. Эти требования распространяются на обслуживание насосно-силового оборудования, электрических и механических приборов, тракторов и самоходных шасси, поливной техники, оросительных сетей и арматуры и подробно изложены в нормативно-технической документации.

Дополнительные требования обусловлены специфическими свойствами стоков, являющихся биологически активной средой. Контакт со стоками без необходимых мер защиты может представлять опасность, связанную с возможным отравлением газами, выделяемыми стоками, проникновением болезнетворных микробов в организм обслуживающего персонала, раздражением кожного покрова при попадании на него стоков или их аэрозолей.

12.2. Источниками повышенной опасности являются места возможного скопления газов: помещение цеха разделения навоза на фракции; насосные станции, подающие стоки и их смесь с водой; распределительные и смотровые колодцы на напорном трубопроводе подачи стоков в накопитель и оросительную сеть; навозонакопители.

12.3. Перед входом в цех разделения навоза на фракции и в насосные станции нужно провести их активное вентилирование не менее пятнадцати минут. Система автоматизации не должна допускать вход обслуживающего персонала в эти помещения раньше указанного срока.

Во время работы разделительных установок и насосных станций в присутствие людей вентилирование должно быть постоянным.

12.4. Перед осмотром колодцев или при работе с арматурой, расположенной в них, операторы должны инструктироваться о возможной опасности и иметь при себе индивидуальные средства защиты (противогазы, и респираторы и т.д.). Осмотр колодцев должны проводить не менее двух человек.

12.5. Обслуживание и ремонт оборудования цеха разделения на фракции, насосных станций, оросительных сетей и дождевальных машин для распределения стоков можно проводить только после промывки их водой.

12.6. Перед проведением сварочных или других работ, связанных с возможностью доступа огня в колодцы, полости трубопроводов, а также в помещениях насосных станций и цеха разделения на фракции, необходимо убедиться в отсутствии скопления газов при помощи специальных приборов (газоанализатор и т.п.). В противном случае категорически запрещается пользоваться огнем, так как газы, выделяемые стоками, могут быть не только ядовитыми, но и взрывоопасными. Проведение сварочных работ на системе должно сопровождаться инструктажем о возможной опасности с отметкой в специальном журнале.

12.7. При эксплуатации дождевальной техники для внесения стоков возможен контакт с ними операторов-поливальщиков, которые должны инструктироваться относительно физико-химических свойств стоков, их действия на организм, способов обращения с ними, мер общей и личной профилактики. Инструктаж проводят перед началом работ.

12.8. Операторы должны обеспечиваться соответствующей спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, проходить ежегодное медицинское обследование, иметь личные санитарные книжки.

12.9. Все работы, связанные с техническим обслуживанием, устранением неисправностей, проводят только после прекращения подачи стоков в поливную машину и промывки водой. При поливе оператор должен учитывать направление ветра и находиться с подветренной стороны по отношению к работающей машине.

12.10. К работе на оросительной системе с использованием стоков допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие предварительно медицинское освидетельствование и специальное обучение с последующей аттестацией, а также инструктаж по технике безопасности в виде:

- вводного по общим вопросам техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, оказанию первой медицинской помощи;

- первичного непосредственно на рабочем месте по правилам безопасной сборки, регулировки, эксплуатации, техническому обслуживанию, устранению неисправностей, противопожарным проблемам;

- повторного, который должны проходить все рабочие один раз в квартал с целью усвоения правил безопасного проведения работ, проверки знаний по технике безопасности путем устного опроса;

- внепланового, проводимого при замене или модернизации оборудования оросительной системы, нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, заражению, аварии, взрыву или пожару;

- текущего, проводимого с работниками перед производством работ, на которые оформляется наряд-допуск; где фиксируется порядок проведения работ.

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в специальных журналах по установленной форме.

Один раз в год рабочие по утвержденной программе проходят курсовое обучение безопасным методам работы при внесении стоков с поливной водой.

12.11. Для операторов системы подготовки стоков, насосных станций, операторов-поливальщиков, рабочих по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оросительных систем должны быть предусмотрены помещения с санитарными пропускниками для личной гигиены, сушки и хранения специальной и личной одежды, приема пищи, отдыха, укрытия в непогоду. Для оказания первой медицинской помощи в этом помещении должны находиться респираторы, аптечки с необходимым набором медикаментов, перевязочного материала и краткой инструкцией по применению отдельных лекарств.

12.12. Рабочие, участвующие в эксплуатации оборудования ОС и всех видах ТО, должны быть знакомы с устройством, инструкцией и руководством по эксплуатации и ТО машин.

13. Охрана окружающей среды

13.1. При внесении стоков на ОС можно выделить следующие виды загрязнений:

- воздуха газообразными и капельно-аэрозольными веществами;

- почвы и растений;

- поверхностных вод;

- грунтовых вод.

Необходимо соблюдать природоохранные требования, предотвращающие или минимизирующие указанные загрязнения до уровней меньших предельно-допустимых концентраций (ПДК).

13.2. Для уменьшения испарения стоков при хранении их в накопителях можно не препятствовать образованию плавающего слоя. Срок хранения в вегетационный период не должен превышать 10…15 суток, чтобы избежать стадии брожения с выделением метана и других углеводородов и сероводородов.

13.3. При распределении стоков по полю способом дождевания целесообразно применять близпочвенное дождевание. Насадки для близпочвенного орошения располагаются на высоте £ 2,7 м. Угол вылета капель из сопла не должен превышать 15°.

13.4. Для уменьшения зоны загрязнения воздушной среды необходимо соблюдать следующие ограничения на скорость ветра во время полива, м/с: дальнеструйные машины (аппараты) £3, среднеструйные машины £5, близпочвенное дождевание £7.

13.5. Между внешними границами земельных участков ОС и населенными пунктами, производственными зданиями, транспортными магистралями необходимо предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарными правилами и нормами (табл. 10).

Таблица 10.

Ширина санитарно-защитных зон

|

Способы и техника полива |

Расстояние, м | ||

|

От жилой застройки |

От дорог |

От производственных зданий | |

|

Дальнеструйные и среднеструйные машины и аппараты |

200 |

200 |

200 |

|

Короткоструйные дождевальные машины |

100 |

100 |

100 |

Применение импульсной подачи стоков на орошаемых участках сокращает время полива стоками. Санитарно-защитные зоны при этом уменьшаются в два раза от рекомендуемых значений при непрерывной подаче поливной смеси.

13.6. Концентрация аммиака в воздухе на расстояниях, превышающих санитарно-защитную зону, должна быть £ 0,2 мг/м3.

13.7. Стоки богаты биогенными элементами (азот, фосфор, калий), которые при их нерациональном использовании становятся загрязнителями. Загрязнение почвы, сельскохозяйственных культур, грунтовых и поверхностных вод биогенными элементами исключается при строгом соблюдении режима орошения, норм и сроков внесения стоков на поля. При этом учитывается содержание биогенных элементов в почве (Приложение 13).

13.8. При орошении с использованием стоков необходимо в первую очередь обращать внимание на азот, так как его соединения, прежде всего нитраты, обладают высокой миграционной способностью, приводящей к их накоплению в растениях в дозах, опасных для человека и животных, а также проникновению в грунтовые воды. Поэтому режим орошения стоками необходимо строго сбалансировать по азоту. В севооборотах целесообразно использовать культуры, эффективно усваивающие азот, например, многолетние травы. Допустимые концентрации нитратов в кормах приведены в Приложении 14. Вноситься стоки должны в теплый период года.

Фосфор и калий, содержащиеся в стоках, хорошо сорбируются почвой и практически не достигают грунтовых вод.

13.9. Влияние стоков на почву проявляется в изменении ее физических, химических и биологических свойств. Для выявления опасности засоления почв необходимо проводить оценку солевого состава животноводческих стоков (Приложение 15). Предельно-допустимые концентрации микроэлементов (тяжелых металлов) в почвах даны в СанПиН 6229-91.

13.10. Категорически запрещается прямой сброс стоков в водоемы при любой степени очистки.

Загрязнение поверхностных вод предотвращается при тщательной подготовке и обработке почвы, при проведении поливов без образования поверхностного стока, предохранении трубопроводов от разрывов при гидравлических ударах, а также при высокой культуре эксплуатации (см. пп. 7.3, 9.3).

13.11. Для защиты трубопроводов от разрушений оросительная сеть должна иметь электрохимическую защиту от коррозии внешних стенок трубопроводов и оборудование по ее защите от гидроударов.

13.12. При движении по полю многоопорных дождевальных машин (колесных трубопроводов) фронтального и кругового действия может образовываться глубокая колея, приводящая к локальному скоплению в ней стоков.

В числе основных эксплуатационных мероприятий по уменьшению образования колеи следует указать предотвращение излишнего увлажнения почвы, снижающего ее несущую способность, и буксования колес машин. Это может достигаться за счет:

- уменьшения норм увлажнения почвы, в т.ч. путем увеличения скорости движения работающих машин;

- устранения неисправностей опоражнивающих устройств колесных трубопроводов;

- предотвращения изгибов колесных трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскости;

- регулирования давления в пневматических колесах машин.

При разработке мероприятий могут использоваться материалы Приложения 16.

14. Организация производственного природоохранного контроля

14.1. Для управления технологическим процессом внесения стоков с поливной водой и соблюдения природоохранных требований на производственном участке организуется производственный контроль.

Производственный контроль осуществляется над следующими показателями:

- суточным и годовым объемом стоков;

- физическими и химическими показателями стоков в накопителях;

- фактическими нормами внесения стоков;

- агрохимическими и водно-физическими свойствами почв;

- качеством растениеводческой продукции;

- состоянием грунтовых и поверхностных вод:

- уровнем грунтовых вод;

- концентрациями загрязняющих веществ в воздухе.

Сроки и место отбора проб приведены в табл. 11.

Перечень контролируемых показателей на ОС дан в Приложении 17. В начальный период эксплуатации оросительной системы следует определять полный перечень показателей, а в последующие годы – в зависимости от их наличия в стоках и почвенно-климатических условий внесения стоков.

14.2. При почвенной утилизации стоков следует определять физические, химические, санитарно-бактериологические, гельминтологические показатели в соответствии с «Методическими указаниями по осуществлению государственного санитарного надзора за системами сбора, удаления, хранения, обеззараживания и использования навоза и навозных стоков животноводческих комплексов и ферм промышленного типа», 1980. Исключение могут составлять следующие показатели: цветность, прозрачность, мутность, температура, жесткость, окисляемость, растворимый кислород, БПК, – а также косвенные санитарные показатели почвы: ферментативная способность почвы, общая численность почвенной микрофлоры, количество актиномицетов и грибов, аммонирующая способность.

Таблица 11.

Сроки и место отбора проб

|

Объекты контроля |

Сроки отбора проб |

Место отбора проб |

|

Стоки |

Один раз в квартал с апреля по октябрь |

Накопители |

|

Растения |

Перед уборкой или стравливанием |

Орошаемые участки |

|

Почва |

Агрохимические показатели один раз в три года, водно-физические один раз в пять лет |

Стационарные площадки |

|

Грунтовые воды |